Priaranza del Bierzo, el lugar donde comenzó la memoria

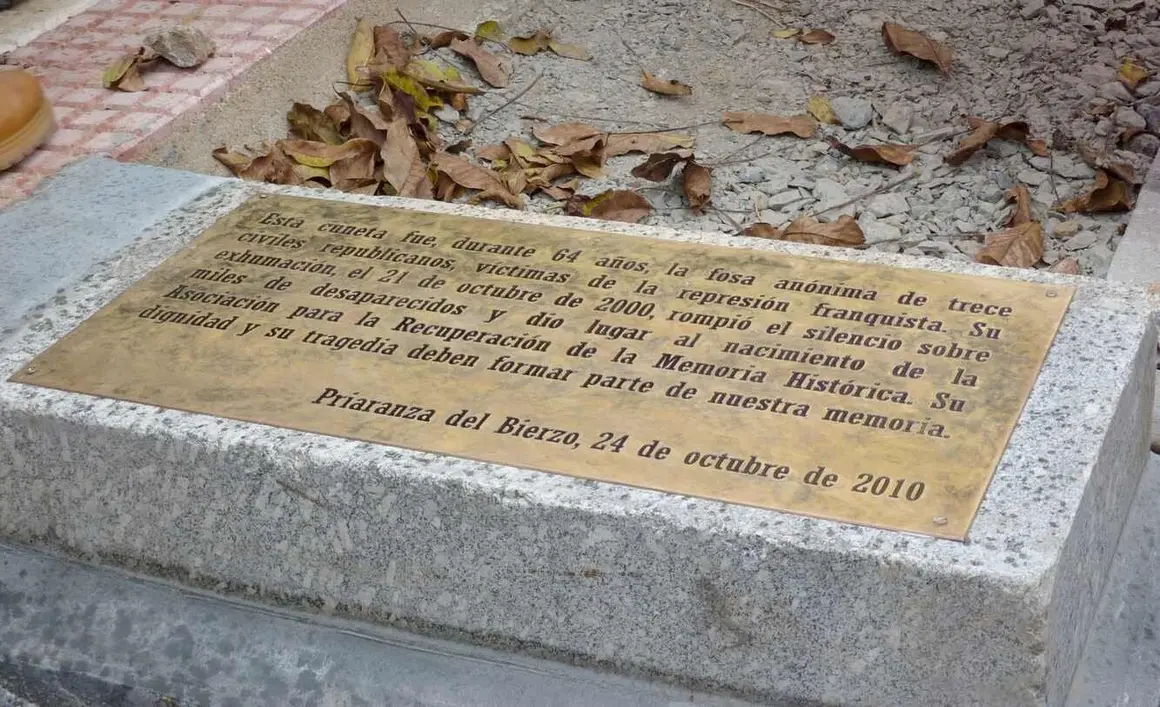

El 16 de octubre de 1936, trece civiles republicanos fueron asesinados en una curva del camino entre Priaranza del Bierzo y Villalibre de la Jurisdicción. Ocho hombres de distintas localidades bercianas —obreros, maestros, militantes de izquierdas— fueron detenidos y ejecutados por pistoleros falangistas. Sus cuerpos fueron arrojados a una zanja junto al camino, en el mismo lugar donde, 64 años después, comenzarían los trabajos que cambiarían para siempre la historia de la memoria en España.

Aquella primera exhumación científica de una fosa común fue promovida por la familia de Emilio Silva Faba, uno de los trece asesinados. Su nieto, Emilio Silva Barrera, registró el 7 de julio del año 2000 una petición formal al entonces alcalde de Priaranza, Daniel Fernández, para solicitar ayuda en la localización de la fosa. La iniciativa no solo buscaba recuperar los restos de su abuelo, sino también “darles nombre y dignidad a quienes habían sido condenados al olvido”, recordaría después.

La bota que rompió el silencio

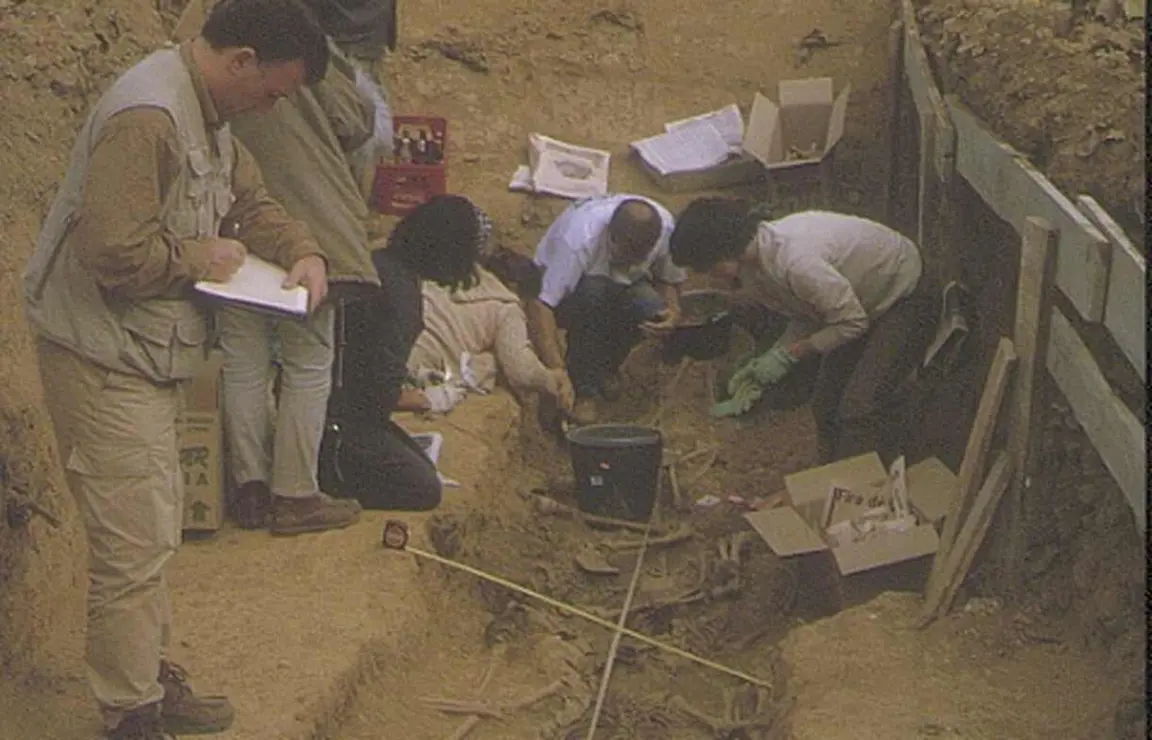

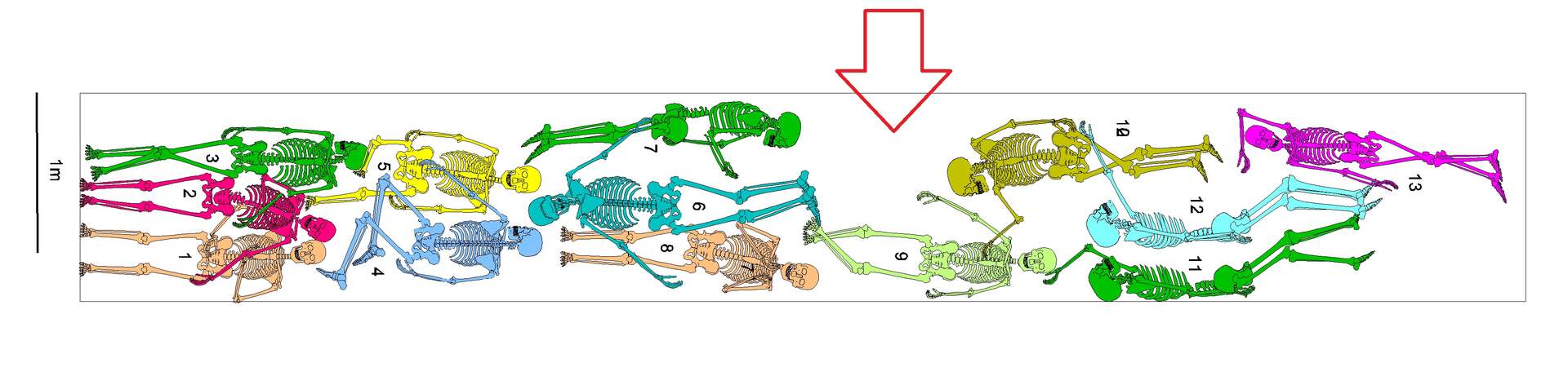

Dirigidos por el arqueólogo Julio Vidal, un equipo de forenses, antropólogos y voluntarios comenzó la excavación el 20 de octubre del año 2000. Durante tres días, trabajaron sin éxito en un terreno que había sido alterado por el ensanchamiento de la carretera. Cuando las esperanzas comenzaban a desvanecerse, uno de los excavadores encontró una bota de cuero medio enterrada. Dentro estaban los huesos del pie de la primera víctima.

Aquella bota se convirtió en el símbolo del inicio de una nueva etapa: la ciencia aplicada a la recuperación de la memoria. En los días siguientes se exhumaron los restos de trece hombres, identificados por sus ropas, objetos personales y, posteriormente, por pruebas de ADN.

“Fue el momento en el que el silencio empezó a abrirse paso entre la tierra”, recordaría años después uno de los arqueólogos participantes.

La memoria clandestina de 1936

La historia de Priaranza no empezó en el año 2000. Apenas unas semanas después de los asesinatos, una familia que conocía el lugar donde habían sido enterrados los cuerpos regresó de noche para desenterrar a uno de los suyos y trasladarlo en secreto a su pueblo. Fue una acción clandestina y arriesgada, realizada con la ayuda de vecinos que conocían el paraje. Esa familia, que ha pedido mantenerse en el anonimato, protagonizó la primera recuperación de un desaparecido republicano, cuando el miedo aún dominaba el país.

De aquellos días también quedó el testimonio de Francisco Cubero, un joven de 16 años obligado por la falange local a cavar la fosa y enterrar los cadáveres. Décadas más tarde, su relato serviría para ubicar con precisión el lugar de la exhumación.

El nacimiento de la ARMH

Los trabajos de Priaranza del Bierzo no solo devolvieron los restos a las familias. También fueron el origen de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), fundada por Emilio Silva Barrera y el periodista Santiago Macías. Desde entonces, la ARMH ha promovido la apertura de más de 1.500 fosas comunes y ha impulsado denuncias por desaparición forzada en juzgados españoles y ante Naciones Unidas.

En 2002, miembros de la asociación viajaron a Ginebra para presentar 64 casos de desaparecidos ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, convirtiendo el caso de Priaranza en un referente internacional de derechos humanos.

Aquel mismo año, el Congreso y el Senado españoles aún no habían dedicado ni una palabra a las víctimas del franquismo, mientras sí habían creado comisiones para investigar la desaparición de ciudadanos españoles en dictaduras latinoamericanas.

La tierra recuperada

Tres años después de la exhumación, los restos de Emilio Silva Faba fueron enterrados en su pueblo natal, Villafranca del Bierzo, en el mismo nicho donde descansaba su esposa, Modesta Santín, fallecida poco antes de que se iniciaran los trabajos.

Aquel entierro cerró un ciclo de casi siete décadas de silencio y fue seguido por decenas de familiares que habían comenzado también sus propias búsquedas. Entre ellos estaban Isabel González, llegada desde Palacios del Sil, en busca de su hermano Eduardo, y Aníbal Arroyo, que trataba de encontrar información sobre su abuelo desaparecido en Toreno.

Veinticinco años después

Hoy, un cuarto de siglo más tarde, el nombre de Priaranza del Bierzo forma parte de la historia contemporánea española. Allí comenzó una nueva manera de mirar al pasado: desde la ciencia, la justicia y la memoria.

“Aquel día de octubre de 2000 cambió la relación de este país con sus muertos”, recuerda Emilio Silva Barrera. “Demostramos que bajo la tierra había verdad, y que la memoria no era una cuestión política, sino de humanidad”.