De avionetas, muyahidines, escuelas clandestinas y terremotos

(Viene de Diario de un leonés en Afganistán (I): El país que no quiere a las mujeres)

Una llamada interrumpe abruptamente mi sueño en mitad de la noche. Estoy totalmente desubicado, desconozco quién me llama y en ese momento entiendo poco inglés, pero mi interlocutora es bastante clara: “Hay que cancelar la misión de hoy”. “No, no, no”, es mi escueta y prácticamente espontánea respuesta.

Empiezo a entender. Verónica, mi contacto y colega del equipo de Comunicación de Unicef Afganistán, ha caído enferma. Fiebre, fuerte dolor de cabeza y noche en la clínica del compound. No puede venir. No hay tiempo para buscar una alternativa y las normas de seguridad obligan a que en todo momento estemos acompañados: hay que cancelar. Vuelvo a negar tres veces. Hoy no es un día cualquiera. Hoy tenemos que visitar la provincia de Paktia. Una zona, nos han advertido, “especialmente conservadora” a solo 45 minutos de Kabul. Pero a 45 minutos de Kabul… en avioneta.

Todavía no sé cómo pero consigo arrancar un pequeño compromiso a mi interlocutora. Podemos seguir adelante, pero tendremos que defendernos solos para coger la avioneta en el aeropuerto de Kabul y llegar a Gardez, la capital de Paktia. Allí ya nos estará esperando el equipo local de la organización para acompañarnos. “No hay problema, podemos hacerlo”, digo en un probable exceso de confianza del que dudo al instante.

Antes de salir del compound me entregan los billetes de la avioneta y los pasaportes, ya con la visa estampada. No están del todo convencidos de dejarnos ir solos. Me piden con insistencia estar en contacto en todo momento y ponen cara de pánico cuando les explico que mi teléfono móvil no tiene conexión. ¿Debería tener datos? Sí, lo sé, pero básicamente, el paquete de roaming contratado desde España no funciona. Yo-qué-sé.

Día 2: Perdido en las montañas de Gardez

Por suerte, sin mayores sobresaltos, llegamos a los pies de la avioneta, una pequeña Kodiak 100 de una compañía local (Partec) que trabaja con agencias humanitarias. Cabemos, justitos, los cinco, el piloto y el copiloto, un holandés muy simpático que nos explica el plan de vuelo y, una vez más, las medidas de seguridad. Previamente hemos tenido que confesar nuestro peso “para asegurar que no hay problema”, se ríe el holandés. Todo listo, o no tanto… la bomba de aceite de la avioneta está rota y no hay recambio. Hay que cambiar de aeronave. Entre una cosa y otra, llevamos varias horas de retraso sobre la agenda, y no ha habido tiempo ni de echar un café al estómago, pero despegamos.

Paktia, en el este del país, es una región montañosa de mayoría pastún cercana a la frontera con Pakistán y a las tristemente famosas cavernas de Tora Bora, cuna de los muyahidines. Hasta la toma del poder de los talibanes aquí regían las leyes tribales que imponían los diferentes señores de la guerra, cuya presencia todavía se deja sentir. Las pequeñas aldeas que la conforman, lideradas por consejos de ancianos, están levantadas en adobe a la manera tradicional y, pese a la altitud sobre el nivel del mar, algunas huertas y campos de manzanos pintan de verde el por lo demás desértico y escarpado panorama.

Aterrizamos, al segundo intento, en una pista de tierra y piedras. “Este tipo de avioneta es el único que tiene ruedas que soportan aterrizar aquí, solo la usamos para volar a Gardez y por eso hay pocos repuestos”, explica el holandés. Alrededor de la pista hay talibanes armados cada 50 metros. A un costado de la pista, un enorme cementerio de destartalados y oxidados tanques y vehículos militares que el ejército de la Unión Soviética abandonó al salir del país en 1989. El prosoviético Partido Democrático Popular de Afganistán (PDPA), en el poder tras dar un golpe de Estado en la conocida como revolución Saur de abril de 1978, caería pocos meses después. La guerra ha sido una constante de este país.

La aldea de Wach Khakn

Sin tiempo para contemplaciones ni desayunos, nos reunimos con el equipo local de Unicef, que lleva esperando por nosotros varias horas a pie de pista ajeno a nuestros desvelos y retrasos. Nos adentramos en las montañas rumbo a la pequeña aldea de Wach Khakn, donde viven 160 familias en condiciones tan humildes como precarias. Paramos en la escuela, donde 420 estudiantes nos esperan con expectación. No es habitual la presencia de occidentales por estos lares y los que nos han precedido generalmente han sido militares de potencias invasoras. Sería difícil saber quién está más nervioso, si ellos o yo.

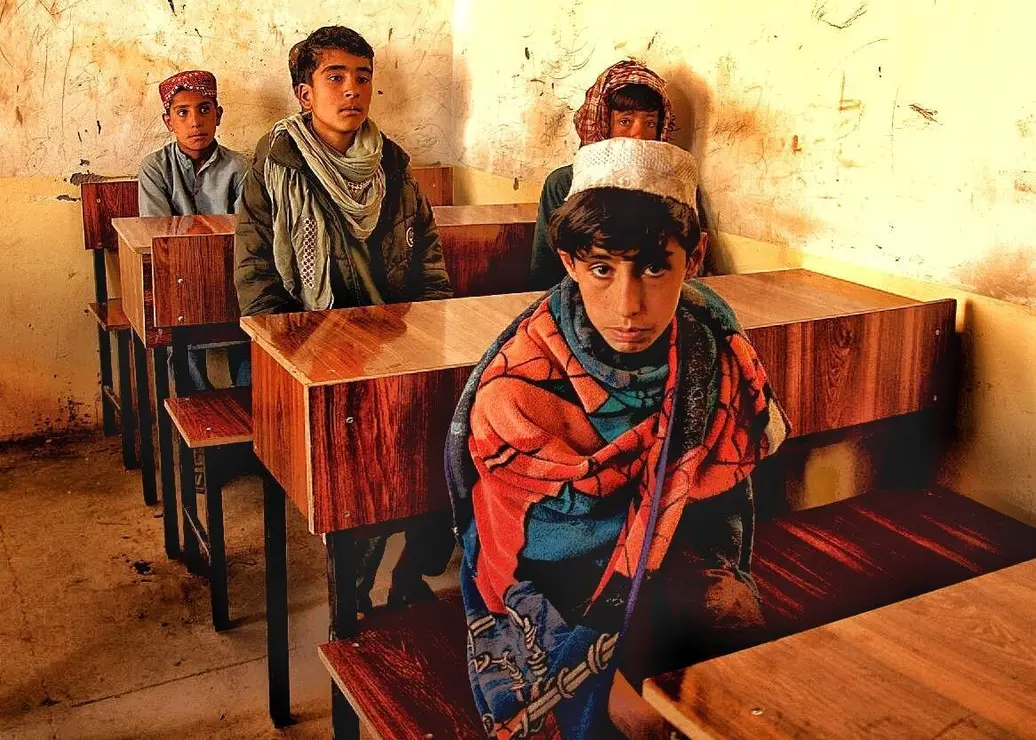

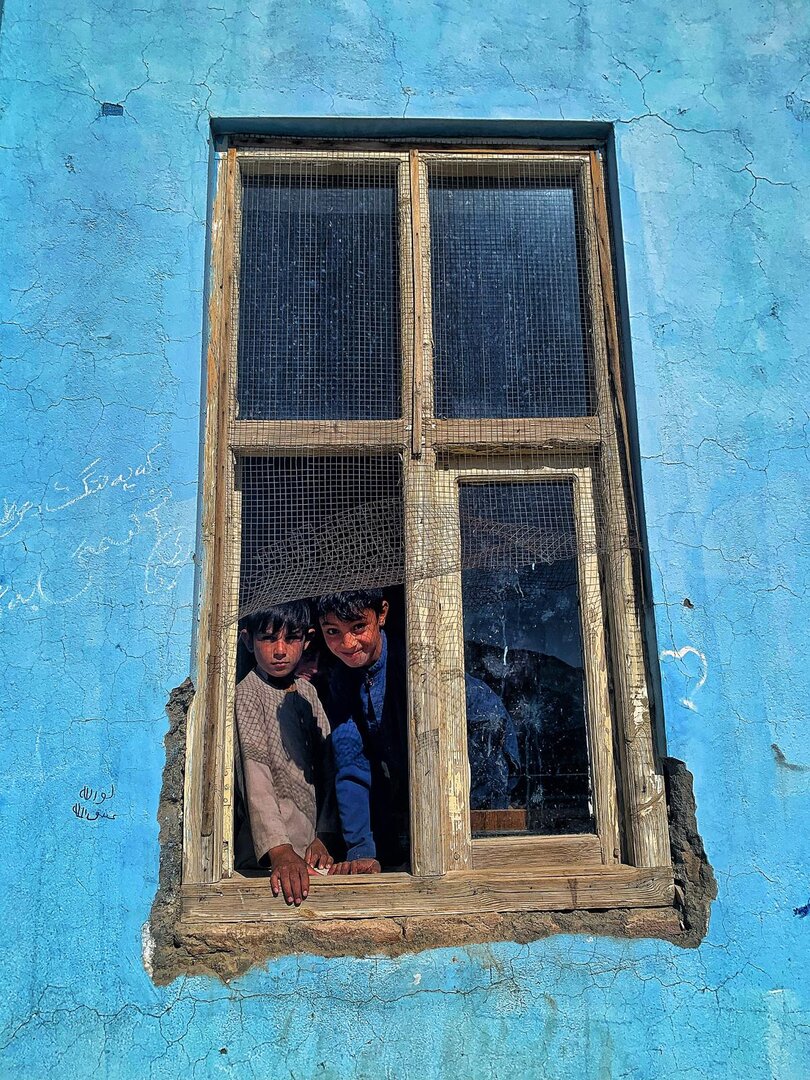

El colegio, pintado de azul claro años atrás, está sobre una colina, rodeado de nada. En su interior, varias clases con lo más básico: un encerado y varios pupitres. En algunas ni eso: los alumnos se sientan sobre alfombras en el suelo. Los techos, agrietados en su mayoría; las ventana, rotas todas. Irrumpimos cual elefante en una cacharrería en una clase de lengua pastún. Con la intermediación de Akhtar, nuestro fixer y traductor hoy, hablo con un chico de unos 14 años. ¿Su sueño? Estudiar para convertirse en ingeniero. “Quiero traer tecnología aquí y contribuir al futuro de mi país”, me explica. Para ello, aspira a casarse “y salir de esta comunidad”.

Visitamos otras aulas y en todas nos reciben con un inicial rictus de seriedad que a duras penas conseguimos romper. La barrera idiomática no ayuda ni tampoco la típica pregunta sobre fútbol. Aquí solo juegan al cricket que, confieso, es un mundo desconocido para mí. Aún así, arrancamos algunas conversaciones a los chavales y pronto nos vemos rodeados por todo el claustro escolar y los líderes de la comunidad. En realidad no hemos venido a hablar de educación -tendremos tiempo más adelante-, sino de agua.

Hasta hace un par de años en esta comunidad no había agua. Bueno sí, pero únicamente en un pozo cartesiano a varios kilómetros y de dudosa calidad. Esto se traducía, nos explica el más anciano y, por lo tanto, el más jefe, que muchos niños no acudían a la escuela bien porque tenían que ir a buscar agua para su familia, bien porque enfermaban. Ahora el agua potable brota de varios grifos en la escuela y la mayoría de las casas están conectadas a la red. “Nuestros hijos ya no caen enfermos, ahora todos vienen a la escuela”, sentencia el anciano más que satisfecho con la actuación de la cooperación internacional

Nos acompañan a conocer las instalaciones, a mitad de camino entre la escuela y la aldea. Los técnicos de Unicef han formado a varios miembros de la comunidad para que puedan mantener el nuevo acuífero de manera autónoma, de lo que se muestran muy orgullosos. No es un beneficio solo para los niños y niñas, lo es para toda la comunidad, a la que se están uniendo vecinos de la zona y cuyos medios de subsistencia, basados en la agricultura, se han visto revolucionados.

Finalmente, nos invitan a juntarnos en la casa del líder tribal para compartir un té y un poco de Nan-i-Afghani, la típica torta de pan afgana. Es lo primero que nos llevamos a la boca en todo el día -es mediodía- y lo devoramos. Nos ofrecen más. Más de lo que casi no tienen. Es asombrosa la hospitalidad de los más humildes.

Donde se mezcla cultura y religión

Salvo algunas niñas muy pequeñas en la escuela, no hemos visto a una sola mujer en todo el día. Tampoco las vemos en la casa del líder, aunque sabemos que están allí, reunidas en una habitación al margen de todo y a la que no podemos acceder. Solo Carolina, una de las periodistas que nos acompañan, tiene permiso para entrar a verlas. Sin cámaras ni grabadoras, obvio. Cuando entra le piden, a escondidas, que les ayude para lograr atención sanitaria para ellas y vacunas para sus hijos e hijas. La llegada al poder de los talibanes ha sido catastrófica para los derechos de las mujeres, pero en muchas zonas como Wach Khakh, esta situación viene de lejos. No es algo religioso, que también, sino cultural, si es que aquí existe alguna diferencia.

No me resisto a preguntar al líder por esta situación y por el peso de la religión en su cultura. “Es muy importante”, dice escuetamente pero con vehemencia, “por eso damos gracias y rezamos cinco veces al día”. A las mujeres, ni mencionarlas.

Con la agenda hecha añicos por los retrasos, volvemos a los coches blindados para una última visita. Vamos a otra pequeña aldea cercana a Gardez, llamada Koz Dawlatkhil. Aquí resiste uno de los proyectos más impactantes que vamos a conocer, un pequeño centro de aprendizaje acelerado rural y comunitario, que resulta ser un oasis en mitad, literalmente, del montañoso desierto afgano.

El milagro de Koz Dawlatkhil

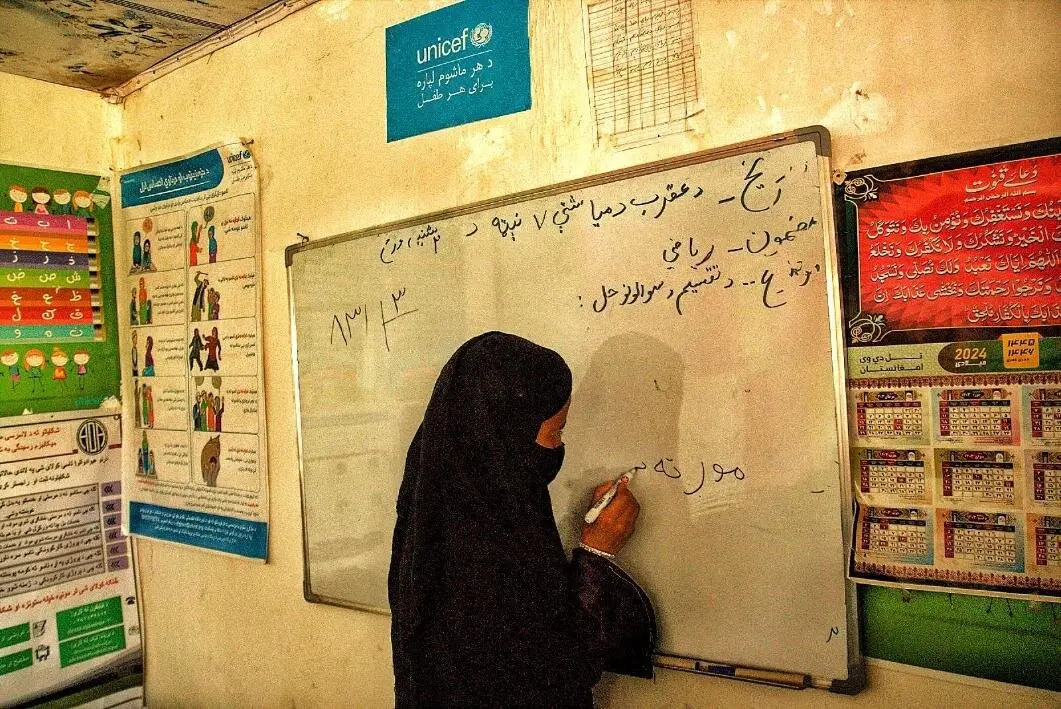

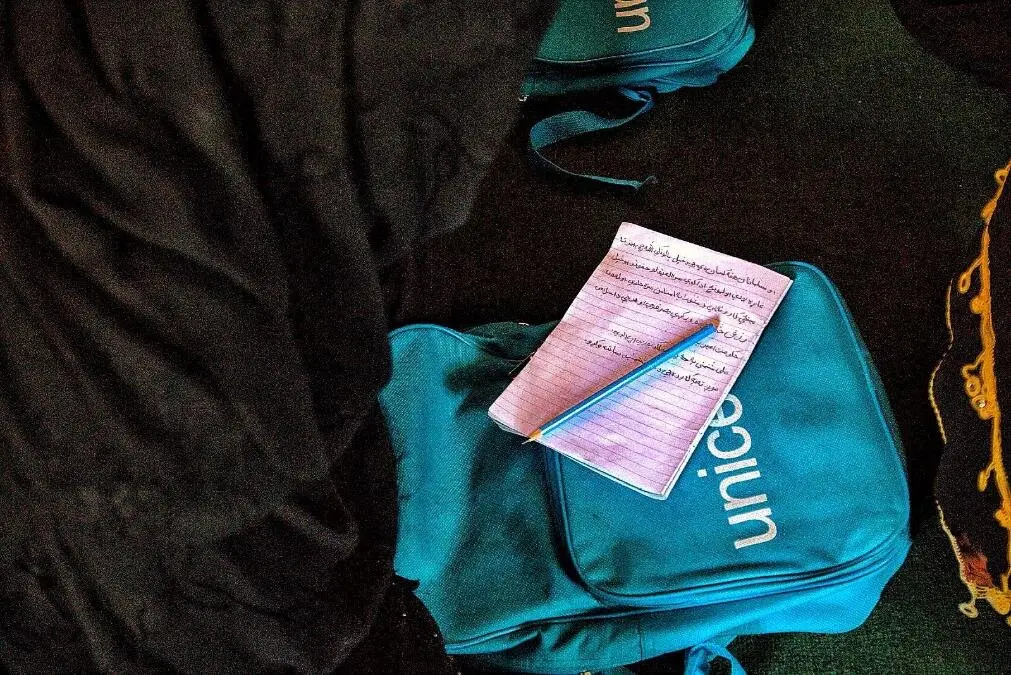

En una pequeña casa de adobe, escondida en las laberínticas calles de la aldea, 35 niñas acuden a la escuela. Quizá esto no debería sorprender pero en Afganistán, desde aquel fatídico 15 de agosto de 2021, las niñas tienen vetada su entrada en las aulas a partir de Secundaria. En la práctica, esto significa que solo pueden estudiar hasta sexto grado, que sería el equivalente a los 12 o 13 años. Sin embargo, tengo ante mis ojos una clase llena de niñas de entre 9 y 15 años, rodeadas de libros, cuadernos y mochilas azules. Todas, sentadas sobre alfombras, visten de negro y solo las más mayores cubren sus rostros con mascarillas. Malalai, la irreductible profesora, viste, en cambio, de blanco radiante.

Ojiplático, pregunto cómo es posible lo que estamos viendo. Pronto entendemos que se trata del equivalente a una escuela rural de la España de antaño, donde se impartían clases básicas sin importar la edad. En este caso, las 35 niñas, independientemente de los años que tengan, cursan tercer grado. “Esto es una excepción a la norma, por eso hay niñas de hasta 15 años”, nos explica Malalai. “Lo aprovechamos al máximo porque no sabemos lo que va a durar”. Una apostilla que se clava como un puñal en el corazón.

Unicef calcula que la prohibición talibán está excluyendo a 1,5 millones de niñas afganas de su derecho a la educación en todo el país. Las consecuencias de la prohibición no solo afectan a las niñas: también agravan la crisis humanitaria actual y tienen graves repercusiones para la economía y la trayectoria de desarrollo de Afganistán. Además, me recuerdan, la Educación también protege a las niñas del matrimonio precoz, la desnutrición y otros problemas de salud, y las hace más resilientes frente a desastres como las inundaciones, las sequías y los terremotos que a menudo azotan el país.

[El martes 8 de julio de 2025, la Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado órdenes de detención contra el líder supremo talibán, Haibaullah Akhundzada, y el jefe del poder judicial talibán, Abdul Hakim Haqqani, por su presunta responsabilidad individual en el crimen de lesa humanidad de persecución de género contra las mujeres y las niñas de Afganistán]

Esta pequeña escuela, convertida en discreta resistencia a la sinrazón, representa por lo tanto un gran rayo de esperanza para millones de niñas en todo el país y un orgullo para quienes defienden los derechos de todas las mujeres afganas a la Educación en medio de un contexto tan brutal como peligroso para ellas.

Con esta pequeña victoria grabada a fuego en la retina, iniciamos el viaje de regreso a Kabul. La ventanilla de la Kodiak nos ofrece una espectacular puesta de sol sobre las montañas que parece el broche de oro a nuestro segundo día de misión.

La tierra tiembla

Ya en el compound pregunto por Verónica, que sigue con fiebre y fuertes dolores. Tampoco podrá acompañarnos al día siguiente, por lo que, pese al cansancio acumulado, me toca organizar la agenda y coordinar con el resto del grupo para que todo esté listo mañana.

De repente, un temblor sacude Kabul y hace crujir las paredes de mi habitación. Un terremoto. Es rápido y no parece demasiado grave. Tras más de dos años viviendo en Chile, tengo experiencia en estas situaciones y mantengo, más o menos, la calma. Tiro de protocolo y evacúo el edificio en cuanto noto que termina el temblor. Varios colegas han salido también y conversan un poco agitados en el jardín. En la memoria de todos ellos, el brutal sismo que hace año y medio sacudió Herat causando más de 1.500 muertos, en su mayoría mujeres, niños y niñas. Afganistán también es uno de los países del mundo con mayor exposición a terremotos y eventos climático extremos.

Charlamos. No pregunten cómo ni por qué, pero acabo esta insólita jornada compartiendo una cerveza fresquita en un país donde el alcohol (también) está prohibido. Su consumo y venta están vetados por los talibanes, incluso en hoteles internacionales, aunque para el personal diplomático internacional es posible meter dos botellas de licor o una docena de cervezas en la maleta, me explican.

Básicamente, una lata de Budweiser como la que tengo delante es todo un tesoro. Entre que llevo todo el día prácticamente sin comer, la avioneta, el meneo del sismo y la cerveza, tengo la extraña sensación de ser la persona más ebria de Afganistán en ese momento, así que dudo en si es cierto o no que esté escuchando tiros al otro lado del muro del compound y prefiero concentrarme en encontrar algo de cena en el centro social antes de reportarme a la ‘radio room’ e irme directo a la cama. Creo que por hoy es suficiente.

(Continuará en Capítulo 3: De Espacios seguros, manzanas rojas, jóvenes sastres y orines)