Afganistán: el país que no quiere a las mujeres

Quizá sea por el largo viaje para llegar hasta aquí, pero el ambiente es tan pesado que cuesta respirar. La garganta se seca y la migraña asoma. Hay un cierto caos en el vetusto Aeropuerto Internacional de Kabul pero, sobre todo, muchas miradas sobre nosotros. Son algo más de las 6 de la mañana y los cinco periodistas españoles que formamos la expedición aún tardaremos una hora larga en pasar los controles antes de poner un pie en la calle.

Por suerte, llevamos todos los papeles y el visado en regla, gracias al apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), organización con la que hemos organizado la misión. Sin su ayuda hubiera sido prácticamente imposible conseguir el permiso para entrar en el país. He trabajado con ellos en la coordinación de la misión desde hace meses.

De hecho, el Ministerio de Exteriores de España recomienda “no viajar a Afganistán bajo ningún concepto”. Al escribir a la Embajada (que por falta de reconocimiento diplomático se ubica en Pakistán) para anunciar nuestra visita su respuesta fue más o menos así: “Afganistán no es un lugar para hacer turismo, pero sí para contar buenas historias. Con Unicef están en buenas manos”.

Al fin, bienvenidos a Afganistán

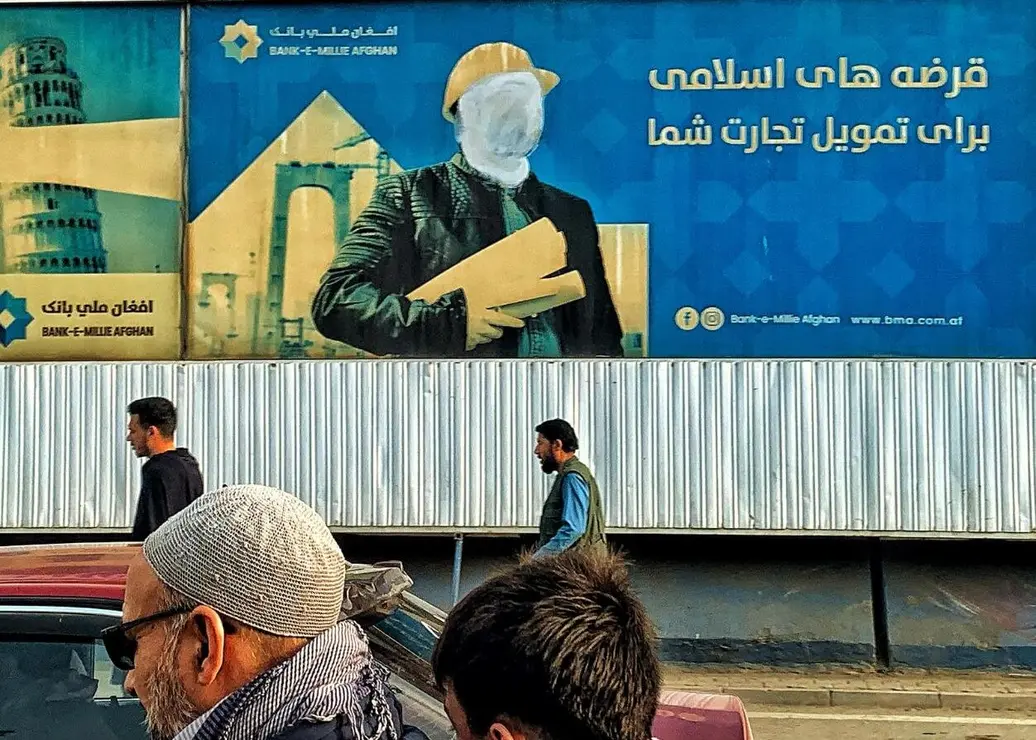

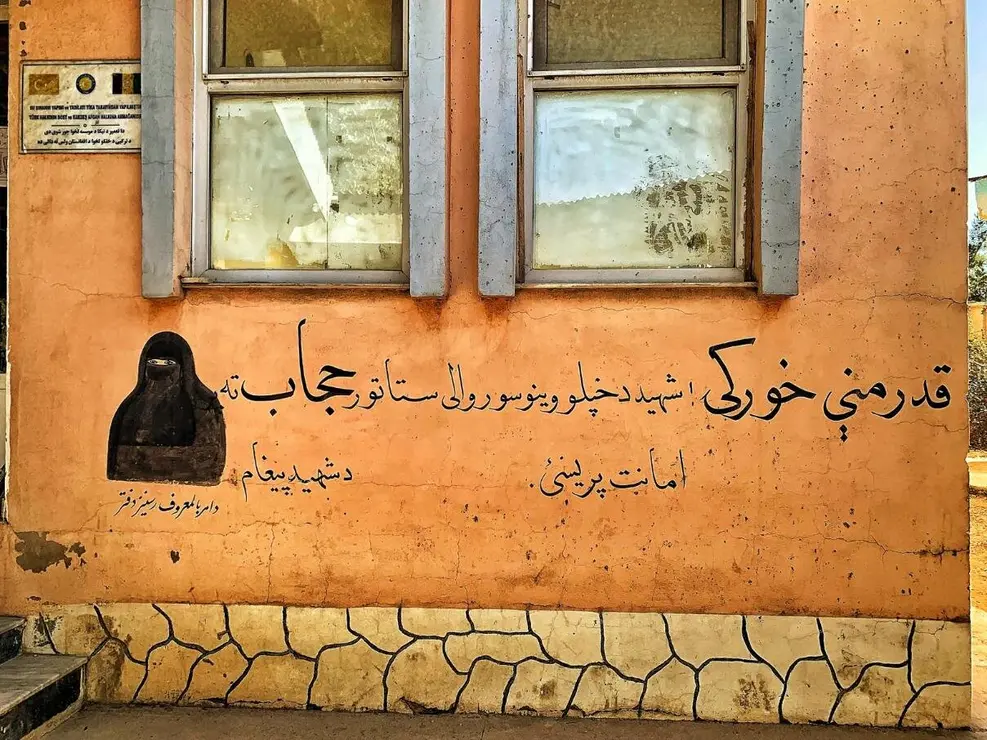

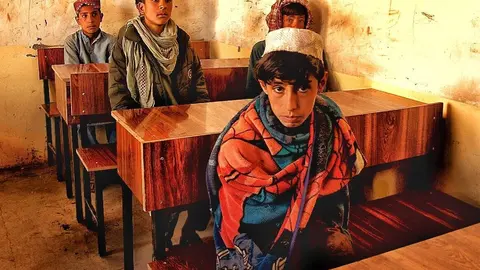

En este convulso país asiático se vive una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con 23,7 millones de personas que necesitan asistencia humanitaria, incluidos 12,6 millones de niños y niñas, según datos de las Naciones Unidas. Décadas de conflictos, crisis climáticas extremas y un grave deterioro económico, caracterizado por un alto desempleo, han sumido a millones de personas en la pobreza. Pero, sobre todo, es un país donde las mujeres y las niñas han sido borradas del mapa y despojadas de sus derechos, lo que la ONU no ha dudado en calificar como "apartheid de género".

En la retina, terribles imágenes de este mismo aeropuerto en el que acabamos de aterrizar repleto de gente tratando de huir trepando por el fuselaje de aviones militares estadounidenses que abandonan el país a toda prisa. Fue hace cuatro años, en 2021, cuando los talibanes se hicieron en un abrir y cerrar de ojos con el control completo del país ante la inacción del mundo.

Este mes de agosto se cumplen cuatro años desde la toma de poder de los talibanes. ¿Qué ha pasado desde entonces? Esa es la gran incógnita que nos adentramos a despejar.

Hay algo que sí sabemos, lo que dicen los datos. En la última década, la ONU ha lamentado el bajo nivel crónico de participación de las mujeres y niñas afganas en los órganos de toma de decisiones y en la educación secundaria y superior. Sin embargo, según el último informe de ONU Mujeres de junio de 2025, este nivel ha alcanzado un nuevo mínimo: “cero”.

Una calma tensa

Lo primero que sorprende al poner un pie en la calle son las medidas de seguridad con las que la organización se ve obligada a operar y que, por lo tanto, nos acompañarán durante los próximos días. Hay una calma tensa. Aunque Afganistán está en paz por primera vez en varias décadas y los talibanes ejercen un férreo control en todos los rincones, a nadie se le escapa que, en cualquier momento, cualquier cosa puede pasar. Que el grupo terrorista yihadista Estado Islámico -ahora enfrentado con los talibanes, minoritario y retirado a las montañas pero que mantiene viva su pretensión de unificar el mundo musulmán bajo un único califato- tenga a la ONU en el punto de mira, seguramente no ayuda.

Utilizaremos vehículos blindados para movernos. Concretamente, un Toyota Land Cruiser de cinco toneladas capaz de resistir una explosión de 15 kilos de TNT a dos metros de distancia, que me espera pacientemente a la salida del Aeropuerto. Ahmed, el chófer, me recibe y coloca mi maleta junto con unos chalecos antibalas y varios cascos azules que ocupan medio maletero. Ojalá no los tengamos que utilizar, pienso con inocencia mientras me esfuerzo en abrir la pesada puerta del coche.

El compound de UNOCA (siglas de la misión que Naciones Unidas mantiene en el país) será mi base durante la próxima semana. Es, básicamente, un pequeño pueblo fortificado a las afueras de Kabul. Aquí están las oficinas de las principales agencias de la ONU, alojamientos para su personal internacional, así como escuetas instalaciones de ocio, deporte y restauración. La protección es extrema, similar a la de una base militar. Varios anillos de seguridad blindan los accesos: rayos X, perros rastreadores de explosivos, controles biométricos...

Registro mi llegada en la ‘radio room’, la sala de operaciones 24/7 de Unicef, donde me hacen entrega de mi tarjeta de identificación –“siempre visible, por favor”–, la llave de mi habitación (la número 44, una especie de miniapartamento que, en realidad, corresponde a un colega pakistaní que estos días se encuentra de viaje fuera del país) y una radio tipo walki talkie de la que no podré desprenderme mientras esté en la instalación.

Me bautizan con mi nuevo nombre en clave, que será ‘Charly 946’ y cada día, entre las 5 y las 9 de la noche, tendré que reportar que me encuentro sano y salvo. Además, debo rellenar un documento de ‘prueba de vida’ con varias preguntas y respuestas que solo puedo saber yo para validar mi identidad en caso de ser secuestrado y que quedan a buen resguardo en una caja fuerte.

DÍA 1: KABUL

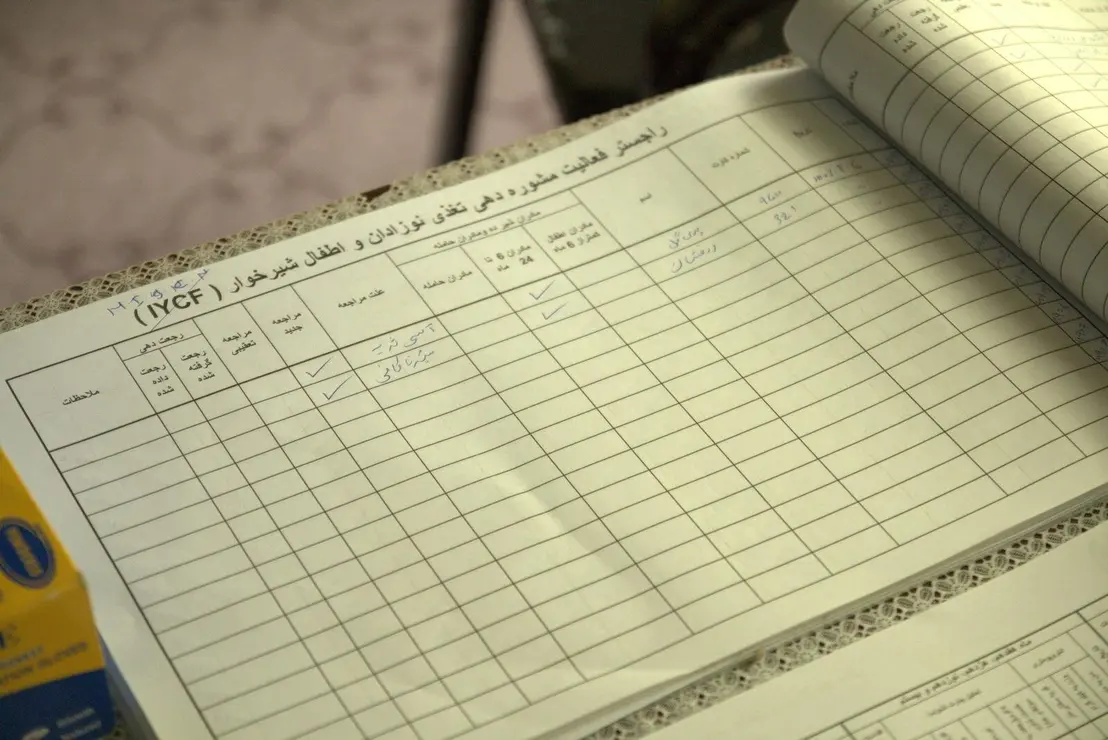

En el Afganistán de los talibanes, más del 40 por ciento de los niños y niñas menores de cinco años padece retraso del crecimiento y el 9,5 por ciento sufre desnutrición aguda grave. Kabul, como ciudad capital, es el centro urbano más poblado del país y alberga a más de seis millones de residentes. La ciudad cuenta con 157 centros de salud, de los cuales 68 están administrados por las autoridades de facto: los talibanes.

El acceso a los servicios de salud y nutrición es muy limitado y los servicios básicos y esenciales a menudo no están disponibles. Además, carecen de recursos suficientes, personal, equipo médico y servicios específicos. Y a todo ello hay que sumar la prohibición de trabajar de las mujeres que siempre son las principales cuidadoras… menos aquí. O eso se supone.

Esto me lo explican en el coche, camino al centro nutricional de Lewai Baba Jan, a las afueras de Kabul. Es un pequeño y humilde refugio perdido entre laberínticas calles. Está repleto de mujeres, niñas y niños. Al alboroto que causa nuestra llegada se suman los llantos y gritos de los más pequeños, algunos con síntomas claros de desnutrición.

Las mujeres, que cubren su pelo con hiyab y sus rostros con mascarillas, atienden a una demostración de cocina, aprendiendo a preparar dietas saludables y diversas con ingredientes disponibles localmente -básicamente verduras- mientras sus hijos están seguros y se distraen en una especie de guardería -básicamente una habitación llena de alfombras- bajo la supervisión de otras madres voluntarias.

¿Mujeres trabajando?

¿Mujeres trabajando? Sí, porque la ley talibán tiene trampa. Permiten que algunas mujeres ejerzan en un puñado de sectores muy concretos como las sanitarias o las trabajadoras sociales. “Porque los hombres no saben hacerlo”, me explica, hablando muy bajito y con cierta sorna, mi chófer. De hecho, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a Afganistán le será imposible remontar su economía sin la participación de las mujeres.

¿Te gustaría trabajar? Pregunto a una de las madres que, como todas, cubre su rostro por obligación incluso aquí, en un lugar supuestamente seguro para ellas. "Sí, ¿por qué no? Podemos hacerlo", dice con una mezcla de resignación y tristeza en su mirada. ¿Y qué quieres que sean tus hijos de mayores? "No quiero que les pase lo que a mí. Quiero que uno sea médico y el otro abogado", explica.

Echamos un rato charlando con las especialistas y algunas madres. Nos cuentan la desesperación que viven sabiendo que no pueden alimentar a sus hijos e hijas como quisieran. Que no saben qué será de su futuro. Que viven con miedo permanente. Veo el drama reflejado en sus ojos. Hablan poco. Nos agradecen la ayuda, la visita y, sobre todo, contarlo. Son historias desgarradoras. Y solo es el principio del primer día.

La salud en Char Asiab

Con el corazón encogido ponemos rumbo al hospital provincial del distrito de Char Asiab. Más de un tercio de la población carece de acceso a servicios de salud en Afganistán. El elevado gasto en medicamentos y viajes para recibir atención médica dentro y fuera del país crea barreras financieras para llegar a clínicas y especialistas.

También hay escasez de trabajadores sanitarios cualificados, especialmente técnicos y, como ya sabemos, mujeres. Esto significa que algunos servicios no están disponibles tan cerca de las comunidades como se necesita y algunos equipos no reciben el mantenimiento ni la reparación adecuados. Un desastre, vaya.

No es necesario siquiera entrar para ver reflejadas todas estas carencias en el hospital de Char Asiab, donde cada mes reciben a 13.000 pacientes ambulatorios y unos 300 ingresos graves. “Es de lo mejor que hay”, me dicen.

En este hospital, es una organización internacional como Unicef quien, por ejemplo, paga la práctica totalidad de las nóminas, suministra medicamentos esenciales e incluso se encarga de garantizar la energía y el agua. Y eso es extensible al resto de centros médicos. “Sin este apoyo”, me explica un doctor que me pide no revelar su nombre, “todo el sistema de salud afgano probablemente habría colapsado hace tiempo”. No puedo, ni quiero, imaginarme lo que eso supondría. De nuevo escuchamos historias terribles, llantos, quejas. Y miedo, que no se ve pero se siente, mucho miedo a hablar y mucho miedo a pensar en el mañana. Sobrevivir hoy ya parece suficiente.

Volvemos a la base. Ceno algo rápido en el solitario centro social, me reporto por radio a la ‘charly base’ como me han enseñado, me ducho, pastillazo de melatonina para el jet lag y caigo rendido en la cama sin saber que mañana va a ser un día movidito.

(Continúa en Capítulo 2 - De avionetas, muyahidines, escuelas clandestinas y terremotos)