170 años de la Ley de desamortización de Madoz

En plena década de 1850 se produce en España una crisis de subsistencia. Causa, entre otras, de la movilización popular que, durante la Revolución de 1854, se agrava al permitir que siguiesen las exportaciones de trigo a Europa. Además, en ese mismo año, se declara en España una epidemia de cólera que se extiende por todo el país y permanece durante los dos siguientes años. Esta situación provoca grandes revueltas para impedir la salida de trigo al extranjero. En esta situación, durante el bienio progresista 1854-56, el gobierno presidido por el general Baldomero Espartero plantea la rebaja de los impuestos al consumo durante un tiempo determinado con el fin de paliar la situación.

En medio de esta crisis social, el gobierno lleva a cabo una importante reforma económica, al frente de la cual estuvo el ministro de Hacienda, Pascual Madoz. Madoz realiza una nueva desamortización en 1855, desarrollada en la Ley de Desamortización General de 1º de mayo de 1855, conocida como la “Desamortización de Madoz”, vigente hasta 1924, y que se deroga durante la Dictadura de Primo de Rivera.

Esta ley declaraba en estado de venta todos los bienes rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes: al Estado, al clero, a las órdenes militares, […], y cualesquiera otros pertenecientes a manos muertas, […].

Esta ley se desarrolla en tres periodos diferenciados: 1855-1856, 1858-1896 y 1892 1924, estando en suspenso entre 1856 y 1858 tras la caída del gobierno progresista de Espartero. En 1858 se reanuda la venta de bienes, durante el gobierno de la Unión Liberal, y en 1860 se reanuda la venta de bienes eclesiásticos. Pero ahora es la propia Iglesia la que decide vender sus bienes. Y es, en este momento, cuando se produce la venta de bienes de la Iglesia de Vecilla de la Vega, en el año 1867.

Vecilla de la Vega, situada en la fértil vega baja del Órbigo, era una localidad perteneciente al Ayuntamiento de Soto de la Vega, una vez perdida la dependencia jurídica con Villazala, a partir 1812, con la derogación de los señoríos jurisdicionales. Y ratificada con la configuración definitiva (noviembre de 1833) por el Secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, basada en el borrador elaborado en 1822 durante el Trienio Liberal, tras el pronunciamiento del general Riego (1820).

Su extensión de aproximadamente un kilómetro cuadrado era un mosaico de pequeñas fincas. Algunas de ellas, propiedad de labradores particulares de la localidad. Otras, propiedad de la Iglesia de Vecilla de la Vega y, la mayoría, pertenecientes al Priorato de Soto de la Vega, al Marques de Astorga y a la Encomienda de Hospital de Órbigo, dadas en arrendamiento forero, algunos de los cuales duraron hasta finales del siglo XIX.

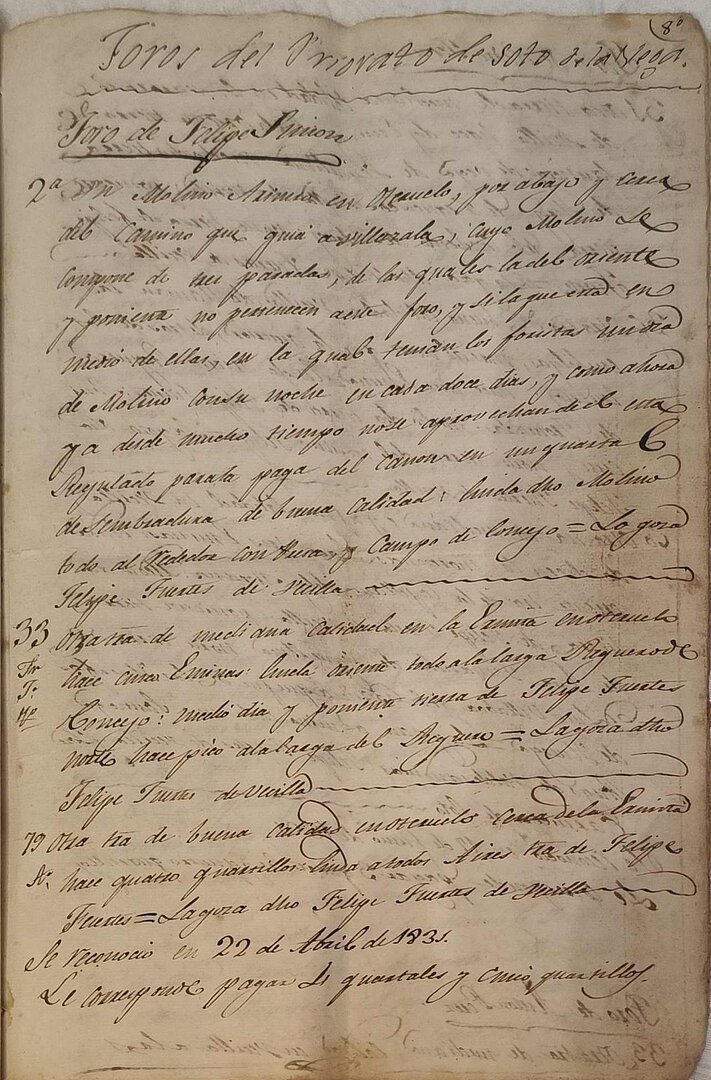

Entre los Foros pertenecientes al Priorato de Soto podemos destacar los siguientes: el de Felipe Simón, situado en las inmediaciones de la ermita de Oteruelo de la Vega; el de Antón Pérez, a la Zapatera y Camino Ancho; el de Juan Santos, a la Alfandiga y Camino de Huerga de Garavalles; y el de Esteban García, al reguero del Espino. Correspondiente al Marqués de Astorga tenemos el de Domingo Pérez en la Vega de arriba y tras la torre de la Iglesia. Los foros de la Encomienda más destacados son: el de Cristóbal Calvo, a la Moldera Nueva de Huerga y a la Sopalana, el de Antón Cascón tras los huertos de Vecilla y el Foro Grande del Convento de Villoria a los Fondones, Huerta Bragada y al otro lado del Camino Ancho.

El señor feudal y el campesino

Todas estas pequeñas fincas eran trabajadas por la casi totalidad de los vecinos que no llegaban a la cincuentena, ya que era su única forma de poder sacar adelante a sus hijos, que ya de pequeños, participaban en las labores agrícolas. Los que ejercían de foreros tenían la ventaja de que dicho arrendamiento pasaba de padres a hijos al menos durante tres generaciones, ya que los Foros eran contratos de larga duración que vinculaba a un campesino con un señor feudal o la Iglesia, por el uso de sus terrenos a cambio de una renta que, generalmente, se correspondía con un porcentaje de la producción obtenida. Estos Foros tenían su participación en los molinos de la zona, como puede leerse en el arriendo de algunos de los Foros del Priorato de Soto de la Vega:

“Un Molino Arinero en Oteruelo, por abajo y cerca del Camino que guia a Villazala, cuyo Molino se compone de tres pasadas, de las quales la del Oriente y Poniente no pertenecen a este foro, y si la que esta en medio de ellas, en la qual tenian los foristas un dia de Molino con su noche en cada doce dias,…”

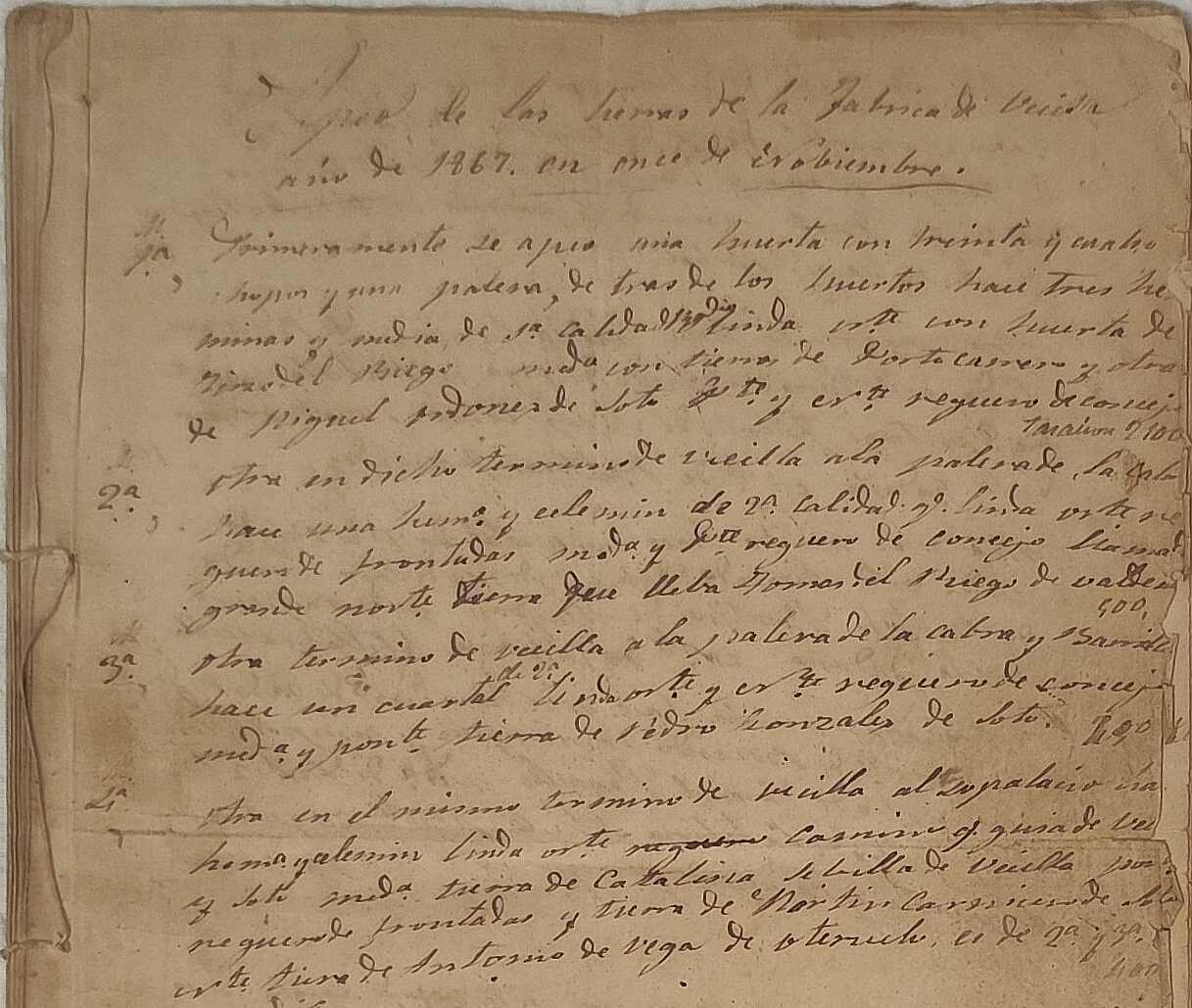

Los bienes de la Fábrica de la Iglesia Vecilla, es decir el conjunto de bienes materiales, así como de las rentas generadas por dichos bienes con destino al sostenimiento de la iglesia y del culto desarrollado en ella, según el apeo que se hizo en noviembre de 1867, se encontraban además de en la propia Vecilla de la Vega, en las localidades de Huerga de Garavalles, Matilla de la Vega, Oteruelo de la Vega y Veguellina de Fondo. En estos momentos, la Iglesia estaba servida por un cura de primer ascenso nombrado por la Reina Isabel II a propuesta del Obispo de Astorga, Benito Forcelledo Tuero, - según el Concordato de 1851- , siendo éste D. Francisco González García que, a principios de 1868, fue sustituido por el cura ecónomo, D. José Antonio María Martínez.

El total de fincas vendidas durante la desamortización fue de 213 con una extensión total de 485 heminas y repartidas equitativamente entre secano y regadío (109 fincas de secano y 104 de regadío). No obstante, la superficie de secano era superior (270 heminas) a la de regadío (215 heminas), circunstancia debida a la diferencia existente entre la superficie de la hemina de secano (939,41 m/2) y la de regadío (626,22 m/2). Es decir, la superficie de secano representaba un 65% del total, frente a un 35% las de regadío. Esto no quiere decir que la distribución fuese la misma en las distintas poblaciones ya que tenemos el caso de Oteruelo de la Vega en donde la superficie de secano llegó a alcanzar el 95%. Y en Huerga de Garavalles tan solo el 40%. Mientras que la superficie de regadío es muy similar en todas las localidades salvo, evidentemente, la de Oteruelo. Éstas se situaban entre un 40 y un 60%. Las superficies totales de estas fincas venían a representar en torno al 20% de la superficie total de Vecilla de la Vega.

Vista panorámica de Vecilla de la Vega

Por localidades, la superficie vendida varía entre Huerga de Garavalles y Vegellina de Fondo con tan sólo un 6-7%; y el 37%, de Matilla de la Vega. La superficie media de las fincas variaba considerablemente de unas localidades a otras. Así vemos como en Oteruelo las fincas de secano son casi tres veces el tamaño de las de regadío, mientras que en Huerga se da la situación inversa. Sobre el cómputo total de fincas se puede apreciar que la media superficial de cada finca se situaba ente las 2 heminas en regadío y las 2,5 heminas en secano.

La valoración de las fincas, según el apeo de 1867, fue muy similar para todos los bienes vendidos, independientemente de su localización. Esta valoración estaba en función de si las fincas eran de secano o de regadío, y en función de su calidad. Así vemos cómo las fincas de regadío de 1ª calidad se valoraron en un promedio de 600 Reales la Hemina, las de 2ª, en 400 Reales y las de 3ª,en 200 Reales. Y se dedicaban al cultivo de legumbres, trigo y lino. Éste último era uno de los cultivos más apreciados de la época y se cultivaba en las zonas más húmedas que recibían el nombre de “linares”.

La mayoría de estas fincas se regaban con las aguas procedentes de la Presa de la Vega de Abajo por los regueros y molderas que hacían los propios vecinos por hacendera. Otras de estas fincas se regaban mediante el cigüeñal y la noria de pozos hechos a “pico y pala”, como bien decía Ángel del Riego, el que fuera Presidente del Sindicato Central del embalse de los Barrios de Luna.

Por otro lado, las fincas de secano se valoraron en 200 Reales, 100 Reales y 50 Reales, según su calidad. Estas fincas se utilizaban para el cultivo de cereal siendo las de peor calidad las destinadas al centeno, de ahí el nombre de “tierras centenales”. La valoración total de las fincas vendidas alcanzó un total de 27.500 Reales, las fincas de regadío y 9.500 Reales, las de secano.

Estas fincas fueron adquiridas por un total de 15 vecinos de las localidades anteriormente citadas, de los cuales nueve adquirieron la mayoría de las fincas. Y de ellos, casi la totalidad eran vecinos de Vecilla de la Vega, al frente de los cuales se encontraba el matrimonio formado por Ignacio de la Arada López y Petra del Riego Carbajo. Además de los hijos del primer matrimonio de Petra con Manuel Sevilla (Miguel, Lorenza, Rita y María), y Felipe Pérez Fuertes con su esposa, Marta de la Arada del Riego (hija de Petra e Ignacio), junto a otros familiares. Todos ellos eran significativos labradores de la localidad, según se desprende del censo electoral por sufragio censitario, en base a su cuota de contribución territorial. Adquirieron un total de 160 fincas de las 213 vendidas.

De estos datos se desprende que los pequeños labradores no pudieron participar en la compra de bienes de la Iglesia al no disponer de recursos económicos suficientes, comprando tierras los que ya las tenían. Con lo cual, la Desamortización solo consiguió paliar relativamente la deuda pública y aumentar levemente el rendimiento agrícola, sin alterar la estructura agraria y empeorando las condiciones del pequeño propietario agrícola. Esto da origen a una nueva clase social, los jornaleros o trabajadores del campo, que van a vivir, a veces, en pésimas condiciones. Y, con ello, se pierde la oportunidad de realizar una profunda reforma agraria que hubiera permitido una mayor producción agrícola, así como una mejora de la calidad de vida en el campo.