De burkas, escoltas talibanes, ancianos ciegos e incubadoras

(Viene de Capítulo III - De espacios seguros, manzanas rojas, jóvenes sastres y orines)

Resulta un poco chocante estar en Afganistán y que la gente se solidarice contigo. Las noticias sobre los estragos de la dana de Valencia han llegado hasta aquí durante la noche y ya se han confirmado cerca de un centenar de muertes. Tanto Naciones Unidas como Unicef tienen oficinas globales en Valencia así que es un lugar conocido y cuantos me cruzo de camino al coche blindado para iniciar la agenda de hoy me preguntan, animan y consuelan. Lo agradezco, pero en mi cabeza es el mundo al revés.

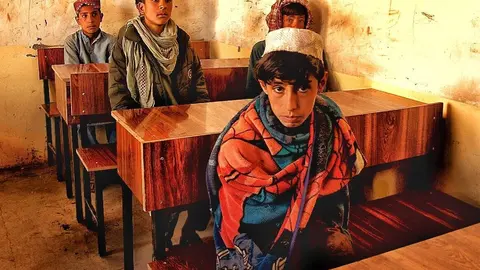

Regresamos a la provincia de Maidan Wardak, vamos a centrar el día en temas de salud. Llegamos primero a un pequeño centro sanitario en el humilde distrito de Nerkh. El centro lleva el nombre de Omarkhil, atiende a una media de 6.350 personas al mes y es, sin ninguna duda, uno de los lugares que más inquietud me provocan de todos los que hemos conocido.

Día 4: Maidan Wardak II

Por alguna extraña razón sentimos muchas más miradas sobre nosotros y eso aquí se traduce en fundados temores por nuestra seguridad. Siempre las hemos tenido, pero en este remoto lugar se respira mucha más presión en el ambiente. Estamos en una aldea con pequeñas casas de adobe y caminos de tierra, rodeados de gente muy humilde.

El que parece ser el líder talibán de esta zona llega haciendo aspavientos montado en una moto bastante destartalada. Nos pide el pasaporte y empieza a sacarle fotos mientras pega gritos al resto de hombres que se encuentran junto a nosotros en el exterior de la clínica. Nunca nos había pasado. Todas nuestras visitas están coordinadas y anunciadas a las autoridades con antelación para evitar, precisamente, este tipo de incidentes. Pero al parecer este señor, vestido al estilo tradicional con largo turbante blanco y el clásico chaleco largo, al que todos saludan y prácticamente reverencian, no había sido informado... y está cabreado.

El colega de seguridad que nos acompaña –Verónica tampoco se encontraba bien hoy- nos pide no sacar las cámaras “de momento”, hasta que todo se aclare. Finalmente, el talibán cabreado acaba marchándose y podemos trabajar. Ni idea de qué le han dicho, pero me alegro infinito. El ambiente sigue cargado y se ha armado gran revuelo a nuestro alrededor.

El centro de salud es angosto, oscuro, antiguo y sus pasillos y habitaciones están repletas de mujeres con burka, casi todos azul oscuro, alguno negro. Hay mucho ruido de madres, niños y bebés y pareciera que las paredes se nos van a venir encima en cualquier momento.

Ternura que no se ve

Llevamos varios días viendo a mujeres con este terrible atuendo con el que ni siquiera se les ven los ojos a través de la tupida celosía textil, pero no una concentración así, ya que, recuerdo, las mujeres tienen prohibido salir salvo para ir al mercado o, como es el caso, al médico. En Kabul, por ejemplo, el burka no está tan extendido y lo más habitual es que las mujeres se cubran con hiyab y mascarilla. Es igual de triste, pero no tan dramático ni fantasmagórico.

Solo puedo pensar en que debajo de esa oscura ropa hay seres humanos, en cómo serán sus rostros, sus miradas, qué pensarán de todo esto. La situación sobrecoge. Las mujeres han sido reducidas a meros bultos en Afganistán. Bultos que en sus brazos portan a sus hijos y, nos explican, están esperando amontonadas en los pasillos porque hoy toca vacunación.

Entro a una de las consultas mientras el doctor pincha el brazo de una niña muy pequeña, que instintivamente se echa a llorar. Parece increíble, pero incluso con el burka cubriendo su cara y sus expresiones, puedo ver claramente en mi mente la imagen de una madre haciendo lo que haría cualquier madre: sonreír, hablarle cariñosamente, tratar de calmarle y darle protección. La mece en sus brazos y, finalmente, la niña parece dormirse plácidamente. Las madres siempre son madres, y ningún burka puede romper ese vínculo mágico que tienen con sus hijos o hijas. Pese al final feliz, necesito tomar el aire.

Los miembros "confiables" de la comunidad

Hace un día muy caluroso, pasando de los 30 grados, y muy seco. No hay casi sombras en las que cobijarse. Sin salir del distrito de Nerkh nos acercamos a conocer el puesto de salud comunitario de Khesraw, donde dos trabajadores comunitarios -hombre y mujer- brindan atención sanitaria básica puerta a puerta a todos los vecinos de la zona. El puesto de salud resulta ser, de hecho, la propia casa de uno de ellos. Ambos son miembros “confiables” de la comunidad, atienden a un centenar de hogares del vecindario y cuando se encuentran con algún caso grave lo derivan al hospital o al centro de salud. Actualmente, nos dicen, tienen 38 vecinos-pacientes.

En todo el país, Unicef apoya con suministros y salarios a unos 30.000 trabajadores comunitarios como ellos, que en muchas ocasiones son el primer y único filtro sanitario porque sus visitas a domicilio les permiten hacer seguimiento de casos, especialmente de mujeres embarazadas o lactantes, dispensar medicamentos básicos y, en general, vigilar el estado de salud de la comunidad. ¿He dicho ya que de media una familia afgana tiene cinco hijos?

Acompañamos a la pareja en un par de visitas y aprovechamos para conocer el interior -la realidad- de las casas de esta aldea. Una vez más, pese a la humildad que nos rodea, nos vemos agasajados con cientos de manzanas. Incluso uno de los talibanes que nos 'escolta', AK-47 al hombro, nos ofrece por primera vez medio-sonriente una bandeja llena del producto estrella de la zona. Cualquiera le dice que no.

Los hogares de la aldea de Nerkh

Los hogares en los que nos colamos son básicamente cuatro paredes de adobe con alfombras en el suelo. Prácticamente no hay muebles. Alguna alacena de madera endeble. La vida parece transcurrir en el patio, bajo un soportal de ramas. En el patio hay también un pozo de agua y una zona con un par de pequeños fuegos que usan para cocinar, todavía humeantes.

Un hombre de avanzada edad yace en el suelo, bajo el porche, junto a los restos del almuerzo, que están siendo recogidos por una mujer a la que ya no volveremos a ver. El anciano está prácticamente ciego y es todo un carácter. Se queja (bastante) de que ya no puede hacer casi nada, ni salir de casa, pero agradece (bastante más) la visita de los sanitarios. Pide a gritos a uno de los pequeños que rondan por la casa que nos traiga manzanas. Más manzanas. Cualquiera le dice que no.

Con un pequeño empacho de fruta intentamos mantener los tiempos de la agenda y tras una charla con las familias volvemos a la carretera. Comemos en un restaurante, el primero que pisamos como tal. El local está bastante concurrido dado que se ubica junto a una rotonda presidida por, oh sorpresa, una manzana gigante. Pinchos de pollo, arroz con cordero y pan, mucho Nan-i-Afghan, que aquí sirve como alimento, plato y cubierto. De postre un té hirviendo y más manzanas, claro.

La última parada del día es en el hospital provincial, el gran centro de salud de la zona por el que cada mes pasan más de 115.000 personas, muchas de ellas derivadas de centros más pequeños como los que hemos conocido antes. En su día debió estar encalado, hoy solo se ven en las paredes pinturas negras a modo de carteles en los que se recuerda la obligatoriedad para las mujeres de cubrirse el rostro.

Las incubadoras

Recorremos sus instalaciones junto a doctores y enfermeras. Vemos salas de espera, pasillos y consultas. Algo parecido a unas emergencias con sus pequeñas zonas de triaje. La sala de partos. Llegamos a la zona de neonatos, donde varios recién nacidos luchan por su vida dentro de incubadoras. En una de ellas hay dos minúsculos bebés prematuros llenos de cables y tubos, con unos pañales más grandes que ellos. “Son hermanos y nacieron anoche”, nos dice la doctora, “venía otra hermanita pero no sobrevivió”.

Y así, pienso, día tras día. Esa es la dura realidad tras las frías cifras que estamos acostumbrados a leer sobre Afganistán. Vidas que se quedan por el camino ante la más absoluta precariedad y la sinrazón.

Está siendo otro día intenso en emociones. Al salir del hospital ha habido un conato de pelea junto a nuestros coches. Dos hombres se han enzarzado y uno de ellos ha sacado una pistola. El talibán que nos ofrecía manzanas y nos lleva ‘escoltando’ todo el día ha intervenido y les ha separado. Está todo bien. Regresamos a la base.

Síntomas compatibles

En el compound Verónica sigue bastante pachucha. Mejora pero sigue sin estar bien del todo y, además, se siente culpable por no acompañarnos durante las visitas así que saca fuerzas de donde claramente no las tiene para venirse a cenar conmigo.

Me enseña una pizzería escondida en un rincón del compound de cuya existencia no tenía constancia, damos un paseo (que, básicamente son dos vueltas al recinto) mientras coordinamos la agenda del día siguiente y me cuenta que sus síntomas son compatibles con la malaria. Ou mama!

Le acompaño a casa, le digo que no preocupe por nosotros, que ya más o menos lo tenemos todo bajo control. Mentira piadosa en toda regla. Me reporto por radio, echo un ojo a las noticias que llegan de Valencia, y me cuesta dormir.

(Continuará...)

Capítulos anteriores de Diario de un leonés en Afganistán: