De granadas, cólera, pozos de agua y pescado fresco

(Viene de Capítulo IV: De burkas, escoltas talibanes, ancianos ciegos e incubadoras)

Arranca el último día de misión. El cansancio físico y mental se acumula tras cuatro días llenos de sorpresas, pero por suerte he podido descansar y la jornada, una vez más, promete.

Viajamos a Sorobi, un distrito montañoso en las afueras de la provincia de Kabul, a unos 70 kilómetros de la capital, a través de la concurrida y serpenteante carretera, “autopista” dicen aquí, que une la capital afgana con Jalalabab. Spoiler: “Preparad las cámaras porque las vistas son preciosas”.

Circulamos lentamente a través de un impresionante desfiladero entre picos rocosos que discurre en paralelo al río Kabul. En los primeros kilómetros de ruta vemos claramente desde el vehículo blindado cómo las aguas del río acumulan una suerte de espuma asquerosa pero, por lo demás, es cierto que las vistas son realmente bonitas.

Cambiamos de fruta, ahora pisamos zona de granadas y también de “pescado fresco”. Los vendedores ambulantes de ambos productos se empiezan a acumular en las orillas de la vía, que se abre hacía un extenso valle coronado por un gran lago donde los chavales se bañan y juegan al criquet en la orilla. Salvo por los sempiternos check points de los talibanes todo parece idílico y en la zona se respira no solo aire fresco, sino también una paz que no habíamos experimentado aún en toda nuestra aventura en Afganistán.

Entre check point y check point me cuentan un poco de la historia de la tierra que atravesamos. En la década de 1990, el campo de entrenamiento yihadista Khalid Bin Whalid estaba situado en este distrito. En 1998, el campamento fue destruido por misiles estadounidenses en represalia por los atentados talibanes contra las embajadas norteamericanas en 1998, forzando a los islamistas a retirarse a la provincia de Paktia, que conocimos días atrás. Casi una década después, en 2007, tras la invasión, una bomba estalló cerca de un vehículo militar del ejército de los Estados Unidos, matando a cuatro soldados. Hoy, algunos restos de estos enfrentamientos son atracciones turísticas en los arcenes de la carretera.

Día 5: Sorobi

Pese a que nos advierten de que ha habido algunos asaltos de Estado Islámico en la zona, tiene sentido toda esta aparente tranquilidad que nos rodea, porque el enemigo al que nos enfrentamos hoy es prácticamente invisible. No lo conocemos aún, aunque por el camino nos ha dejado algunas pistas.

Hace tan solo dos años una epidemia de cólera brotó en esta zona, en la que ya se venían sufriendo graves problemas de enfermedades transmitidas por el agua como diarrea acuosa aguda (AWD por sus siglas en inglés). La contaminación del río tuvo la culpa; la falta de infraestructuras, sumada a los efectos de eventos climáticos extremos como inundaciones y riadas, habituales en Sorobi, hicieron el resto. Los casos se multiplicaban y la mortalidad avanzaba, especialmente en niños y niñas, que siempre son los más vulnerables.

Unicef, una vez más, se puso manos a la obra con un gran proyecto de una de las especialidades menos conocidas de la organización, pero en la que es la mayor potencia humanitaria del planeta, el llamado WASH, que no es otra cosa que el acrónimo de agua, saneamiento e higiene. Del gran impacto de estas actuaciones hemos visto ya resultados tangibles en escuelas y comunidades días atrás. Pero nos faltaba la traca final.

A grandes males, grandes remedios

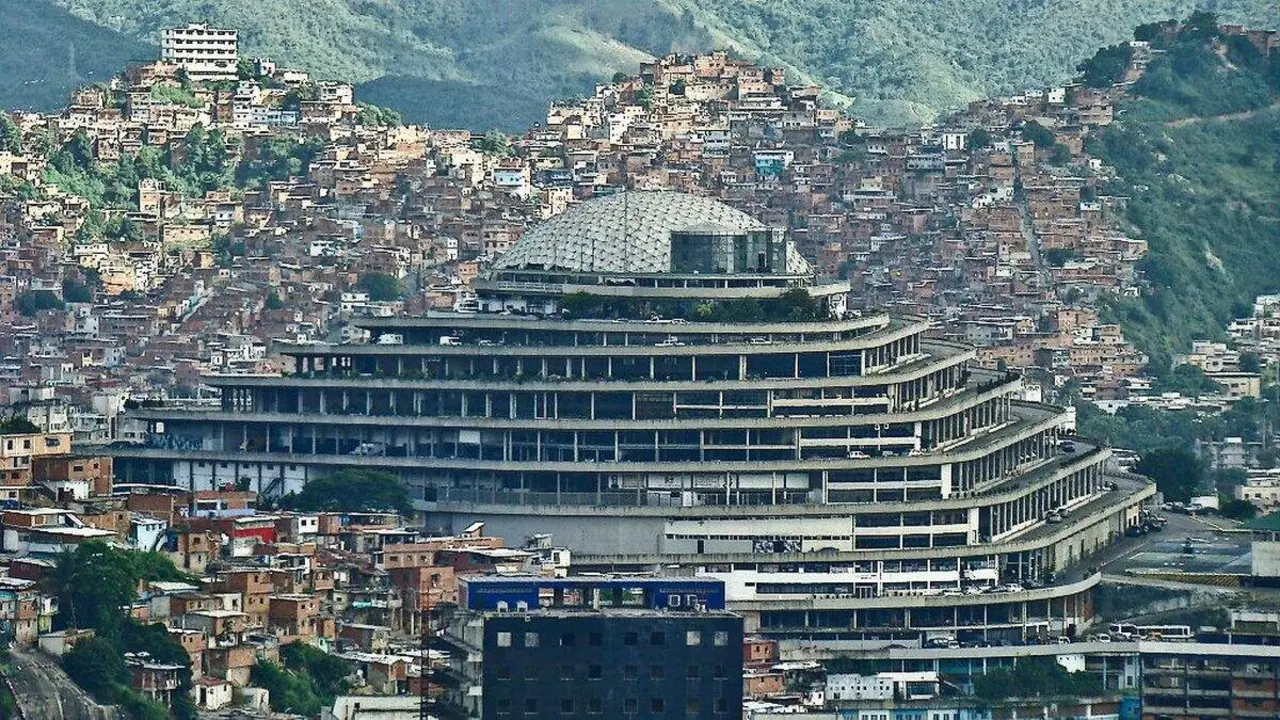

A grandes males, grandes remedios. Unicef, junto con las autoridades locales, diseñó un ambicioso sistema capaz de dar servicio a todas las aldeas locales, proporcionando 536 conexiones domiciliarias de agua corriente para beneficiar a 1.290 familias (lo que supone la práctica totalidad de la población afectada). El sistema, nos cuenta con entusiasmo Khalid, el ingeniero al frente del proyecto mientras pinta en un papel un mapa de toda la red sentado en el suelo, obtiene agua del flamante pozo Arhad, de 3 metros de ancho y 25 metros de profundidad, y la distribuye hacia tres grandes depósitos: uno con capacidad para 130 metros cúbicos y dos de 80.

La longitud de la red de tuberías que hubo que construir en este escarpado terreno fue de más de 12 kilómetros, capaces de distribuir una media de 288 metros cúbicos de agua al día. Todo ello impulsado por energía solar, abundante en la zona, resiliente y, sobre todo, tan limpia como gratuita. Alucinante.

El objetivo estaba claro desde el principio: lograr un caudal de agua potable de 10 litros por segundo. Pero la realidad, una vez más, fue tozuda y el rendimiento del pozo una vez inaugurado fue de sólo 2 litros. Mierda. Cundió el desánimo, más aún al certificar que no existían otras fuentes subterráneas alternativas al pozo. Pero ya sabemos que Unicef nunca se rinde.

La red estaba lista pero faltaba lo más importante, el agua que bombear. Así que, para compensar el decepcionante flujo del pozo, el equipo WASH de la organización ideó una suerte de planta de tratamiento de agua única en todo el país, que bebería del río pero con una unidad de cloración (además de varios tanques de sedimentación y un filtro lento de arena) para garantizar que el agua satisfaga la demanda prevista y esté libre de contaminantes físicos y biológicos. “Y desde hace seis meses, ¡funciona!”, dice Khalid con los ojos empapados en emoción.

Una transformación radical

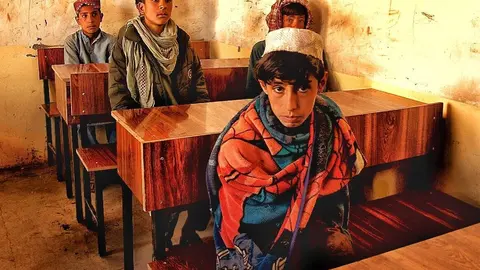

Recorremos parte de la inmensa red construida y charlamos con algunos vecinos de la comunidad, que en poco tiempo ha sufrido una transformación radical. Antes de esta intervención, casi 5.000 niños y niñas sufrieron de cólera y diarreas agudas. Ahora, están sanos, van a la escuela y juegan a nuestro alrededor.

Además, nos presentan a los orgullosos miembros del recientemente constituido Comité de Gestión del Agua (WMC) que consta de 9 miembros, incluidos 2 mecánicos y 3 guardias, así como un tesorero y tres administrativos que se encargan de cobrar, casa por casa, una mínima tasa -pactada por la comunidad- que se usa para mantener funcional el sistema. Todos locales formados ad hoc para llevar a cabo su labor de manera autónoma. “La gente está encantada y todos quieren colaborar”, aseguran. Menudo broche final para nuestra misión.

Pescado fresco

Entre tanta alegría se nos ha hecho un poco tarde… para variar. Nos despiden con profunda excitación. La idea era llegar a comer a Kabul para despedirnos del equipo pero es imposible. Paramos a almorzar junto al lago. Insisten en que probemos el famoso pescado fresco de Sorobi, pero chico… tras varias horas escuchando cólera por aquí diarrea por allá, perdonadme pero prefiero pollo. Pruebo un poco de pescado frito, eso sí, por no ser del todo descortés. Está bueno, la verdad.

Hay atasco. Mucho atasco. Es jueves por la tarde, lo que implica que en Afganistán acaba de empezar el fin de semana. Tras un poco de paciencia y unas granadas bien rojas y jugosas regateadas a pie de carretera, llegamos a vuelta a Kabul al atardecer.

La fiebre de Verónica ha bajado pero sigue presente. Le invito a un último té con jengibre, y damos otra vuelta a la base, que si ya me empieza a aburrir a mí no quiero ni pensar a ella, que lleva dos años y medio aquí metida trabajando. El personal internacional de Unicef y, por extensión, de Naciones Unidas, no puede traer a su familia y cuenta con 10 días de “descanso y recuperación” fuera del país cada cuatro semanas de trabajo. Tienen que cumplir tres o cuatro años de servicio antes de rotar y cambiar de duty station. “Es duro, sí. Pero compensa al ver los resultados, ¿no te parece?”, me confiesa Verónica. Absolutamente sí.

- “Charly base, this is Charly 946 for radio check. Over”

- “Charly 946, we hear you loud and clear. Over”.

- “Thank you, Charly base. Charly 946 out”.

Es mi último reporte antes de volver a casa.

Capítulos anteriores de Diario de un leonés en Afganistán